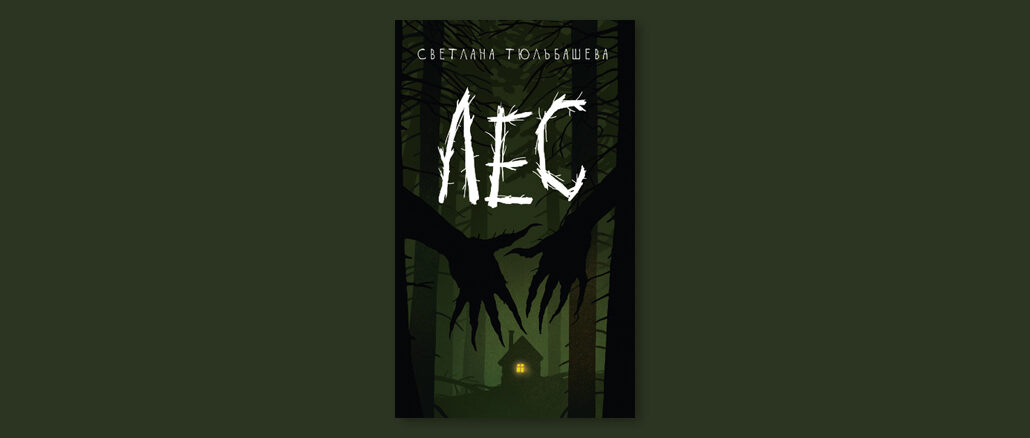

Книга Светланы Тюльбашевой «Лес» (М.: Дом историй, 2024) стала одной из самых интересных и ярких новинок прошедшего года. История настолько сильно откликнулась в сердцах десятков тысяч читателей, что уже успела получить награду премии «Сделано в России» журнала «Сноб». Чем же дебютному роману молодой писательницы удалось зацепить тысячи читателей? Попробуем разобраться.

Действие истории начинается с того, что две москвички отправляются в путешествие в Калерию.

Одна из них — Лика, избалованная дочка успешного бизнесмена, уставшая от городской суеты и голодная до новых впечатлений. Вторая — рассказчица, девушка, тихо-мирно существующая в маленькой уютной однокомнатной квартирке. У неё временно нет работы и ориентиров, которые указали бы, что делать со своей жизнью дальше.

У одной есть деньги, у другой — водительские права. И хоть лучшими подружками девушек назвать сложно, шанс вырваться из монотонных будней их объединяет и отправляет в роковое путешествие.

Небольшая шалость — желание сорвать горсть морошки с куста — становится для девушек точкой невозврата. Один неверный шаг — и лес тебя запутал. Отойдя всего на пару десятков метров от машины, девушки теряются меж зарослей и больше не находят пути обратно. И чем дольше они пытаются найти выход из природной западни, тем дальше заходят — надежда найти выход улетучивается с каждой минутой.

Первый вопрос, который встаёт перед читателем — что это? Досадная случайность и дезориентация в пространстве или же здесь имеет дело мистическое вмешательство?

С каждой новой страницей повествования этот вопрос встаёт всё острее и острее. Героини плутают по лесу день, два, три. Им начинают чудиться невероятные вещи… или не чудиться? Может ли быть коллективной галлюцинацией то, что они видят?

Наблюдать за происходящим страшно — напряжение нарастает стремительно. Ужасает то, насколько реальной кажется эта ситуация — даже отбросив вероятную мистическую часть повествования, — ведь девушки совершенно беспомощны. Здесь нет места сказке, только суровое выживание, когда хотя бы возможность набрести на источник воды становится настоящим чудом. Лес девушек не жалеет, его жители — реальные и воображаемые — беспощадны.

Через некоторое время начинает казаться, что и сам лес нереален: теперь это лиминальное, переходное пространство, где граница между живым и мёртвым стирается, становится прозрачной. В лесу время течёт иначе, пространство размывается, дезориентация происходит не только на физическом, но и на ментальном уровне.

Пока девушки пытаются бороться со стихией и дикой природой, в момент, когда ситуация уже накаляется до предела, Светлана Тюльбашева вдруг перекидывает нас в новую локацию с иными персонажами. Из леса мы перемещаемся в небольшую глухую карельскую деревню Шижню.

В центре повествования — мальчик Гриша, который селится со своей семьёй в заброшенном доме. Жители деревни оказываются не очень довольны таким сомнительным соседством, о семье сразу ползут разные нелестные слухи. Рождаются они, впрочем, не на пустом месте: своего домашнего волка герои безуспешно пытаются выдать за собаку, а одна из родственниц, «тётя», объявляет себя ясновидящей и открывает свой магический салон на месте ещё одного заброшенного здания. Остальная часть семьи ведёт себя не менее чудаковато, все они живут изолированно от общества.

Из-за странностей родственников маленькому Грише предстоит столкнуться с непринятием со стороны окружающих. Ведь для самого Гриши ничего необычного в его семье нет: ну и что, что он никогда не учился в школе и впервые в жизни увидел телевизор в 10 лет. Для него всё то, что принято в его семейном кругу, — родное, то, за что он готов бороться, что готов защищать, а внешний социум, напротив, представляется мальчику чуждым и опасным.

Таким образом, перспектива повествования поворачивается на 180 градусов. Теперь нам показывают не такую опасность, которую для городского человека обычно представляет лес, а ту, что видит воспитанный в изоляции ребёнок, внезапно оказавшийся в инородной общественной среде.

При этом из пограничного, лиминального пространства мы как будто бы не выходим. Забытая богом полузаброшенная деревня, в которой время, казалось бы, остановилось, тоже становится переходным местом. Это зона, которая меняет сформировавшиеся у Гриши внутри семьи взгляды, переводит их на новый уровень. Ему так же, как и Лике с подругой, приходится переживать чувство страха, отчуждённости от внешнего мира, но под противоположным углом. Природа же, наоборот, притягивает к себе мальчика: вместе с ручным волком он уверенно исследует опасные для обычного человека пространства, в лесу он чувствует себя как дома.

Кардинальная смена оптики повествования позволяет нам столкнуться с бинарной оппозицией «природа (лес) — культура (деревня)». В то же время продолжаются игры автора с не менее интересным противопоставлением «реального — потустороннего». И это добавляет повествованию особую изюминку: перед читателем не просто напряжённый хоррор, но ещё и размышление на тему того, насколько все вещи в принципе условны и как социокультурная среда, в которой формируется личность, влияет на восприятие окружающего мира.

Интересно отметить и то, как здорово здесь обыгран концепт времени: таймлайн непонятен вплоть до самых последних страниц, время в этой истории как будто отсутствует. На протяжении всего повествования нам не даётся никаких подсказок на тему того, о каких именно годах (хотя понятно, что это нечто приближенное к нашим дням) идёт речь — здесь практически нет атрибутов времени. И, таким образом, кажется, что оно остановилось.

В завершение этой статьи хочется сделать небольшой вывод-впечатление: погружение в «Лес» — это, в первую очередь, путешествие по лиминальному. И если вы готовы погрузиться в безвременье хтонических северных карельских просторов, то эта книга определённо для вас!

Оставьте первый комментарий