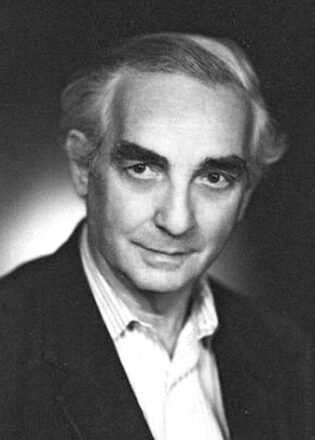

Продолжаем публиковать главы из будущей книги литературных воспоминаний «Судовая роль» писателя, поэта, переводчика, публициста Геннадия Прашкевича. Героем этой главы стал классик советской научной фантастики Георгий Гуревич.

Георгий Иосифович Гуревич первый обратил моё внимание на то, что в любом захолустном Доме крестьянина удивительных событий происходит ничуть не меньше, чем в каком-нибудь кукурузном штате.

«В литературе, — объяснял мне Георгий Иосифович, — в отличие от шахмат, переход из мастеров в гроссмейстеры зависит не только от мастерства. Тут надо явиться в мир с каким-то личным откровением. Что-то новое сообщить о человеке человечеству. Например, Тургенев открыл, что люди (из людской) — тоже люди. Толстой объявил, что эти люди (мужики) — соль земли, что они делают историю, решают мир и войну, а правители — всего лишь пена, играют в управление. Что делать? Бунтовать, объявил Чернышевский. А Достоевский открыл, что бунтовать бесполезно. Человек слишком сложен, нет для всех одного общего счастья. Каждому нужен свой ключик, сочувствие, любовь. Любовь отцветающей женщины открыл Бальзак, а Ремарк — мужскую дружбу, и так далее. Что скажет миру Прашкевич?..»

Вот я и сказал… точнее, рассказал историю великого краббена.

Повесть об этом неизвестном науке морском чудище, внешне напоминавшем давно вымершего плезиозавра, нравилась Аркадию Натановичу Стругацкому. Она нравилась Боре Штерну, Виталию Бугрову, Сергею Александровичу Снегову, Серёже Другалю, Саше Бирюкову, Юлиану Семёнову, она, наконец, нравилась Гуревичу. В самые плохие времена Георгий Иосифович оставался моим самым интересным, самым внимательным собеседником. Горжусь ещё и тем, что уговорил его написать воспоминания.

Он и написал. «Приключения мысли».

«Когда принято было сидеть — сидел, когда пришлось воевать — был солдатом».

Всё в жизни просто. Вот о школьном литературном кружке: «Побывал у нас Борис Пильняк (позже расстрелян), Сергей Третьяков (тоже расстрелян), Лев Кассиль (у Кассиля только родной брат расстрелян), Корней Чуковский, Николай Асеев. Считая себя будущим писателем, я записывал всё, что слышал. Маяковский с утра уходил бродить по прибрежным скалам — (записывал юный Гуревич выступление писателя Льва Кассиля), — там шагал, шёпотом повторяя слова, а приносил к вечеру четыре новых строки, в удачный день и восемь — для поэмы „Облака в штанах”. За ужином читал, а пятилетняя дочка Чуковского всё запоминала, и однажды потрясла своих родителей, продекламировав: „И выбласывается как голая плоститутка из окна голясцего публичного дома…”».

Гуревич умел вспоминать.

О нашей первой встрече вспоминал так.

«Лет двадцать назад получил я письмо от четырнадцатилетнего читателя из Тайги, есть такая станция в Сибири. Парень обожал фантастику, читал, перечитывал, мечтал сам стать писателем, даже сочинил повесть об Атлантиде, этакую мозаику из вычитанного. Сочинил и прислал мне с надписью: „Дарю вам на память свой дебют”. Ну и нахал, подумал я и вернул парню рукопись с суровой отповедью: дескать, сначала надо стать личностью, а потом дебюты раздаривать. И вот двадцать лет спустя на семинаре молодых писателей в Москве подходит ко мне долговязый малый со шкиперской бородкой и, склонившись надо мною, вопрошает, с высоты глядя: „Помните того мальчика из Тайги?” Честное слово, я страшно обрадовался своей непрозорливости. Ну да, недооценил, проглядел. Но ведь это так прекрасно, что пока ещё существуют на свете люди, которые добиваются своего».

Что помнится из наших бесед в Чистом переулке?

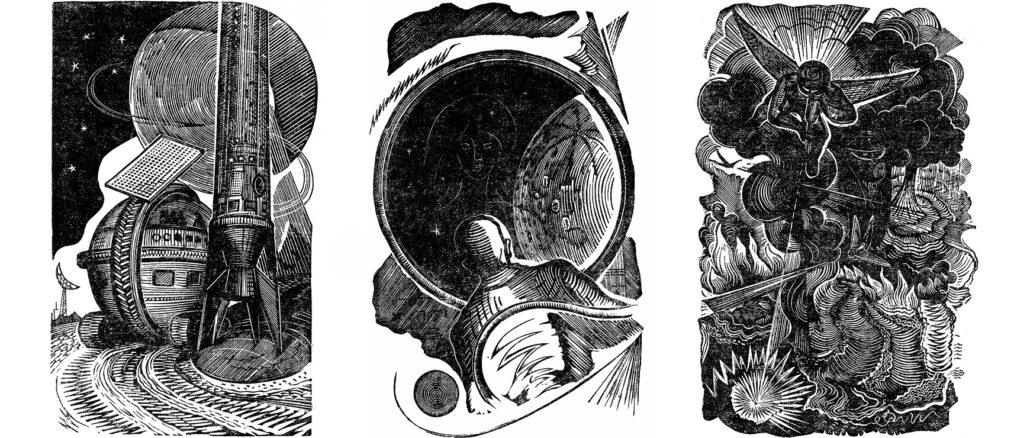

Ну, понятно, нетающий лёд («Иней на пальмах»). Ну, конечно, вулканы, на которых мне самому приходилось работать («Подземная непогода»). Беспроводная передача энергии на любое расстояние, которой я в Тайге пугал контуженного Ионова («Рождение шестого океана»). Волшебная наука ратомика, предвестие будущей нанотехнологии, бессмертие, конечно («Мы — из Солнечной системы»). Стремление к совершенству («Месторождение времени»). Искусственное ускорение времени, возможность работать в десятки, в сотни раз быстрее, чем мы можем сейчас («Темпоград»). Наконец, книга книг, фантастический путеводитель по самым различным идеям и темам, часто наукой ещё не разработанным («Лоция будущих открытий»).

«К постоянным спорам со специалистами меня подталкивала обстановка в фантастике эпохи „на грани возможного”, — писал мне Георгий Иосифович летом 1987 года. — Тогда считалось, что научная фантастика должна быть в первую очередь научной, прогрессивной, передовой, поэтому все наши произведения отдавались на рецензию специалистам, имеющим заметные учёные степени. Ну, а избранный кандидат, оправдывая свою научную солидность и учитывая особенности того времени, на всякий случай требовал от нас упрощений: спортивные рекорды героя не делать слишком впечатляющими (как в повести „Человек-ракета”), дождевые тучи незачем перегонять из одного региона в другой, достаточно организовывать снегозадержание („Погонщик туч”), тополевые аллеи выращивать не за три недели, а хотя бы за год („Тополь стремительный”), — вот и приходилось мне, ревностному защитнику небывалого, к каждой рукописи прилагать пояснительную записку с цитатами, ссылками, формулами и расчетами, показывающими, почему именно такой результат я считаю возможным. Со временем я привык писать такие пояснительные, даже заготовлял их заранее, а потом вообще стал публиковать в виде самостоятельных статей-гипотез…»

Это всё из писем Георгия Иосифовича.

«Когда я обратился к фантастике? В детстве. Почему? Склад ума такой. Дети — народ искренний, их не заставишь залпом глотать скучное. Я был самым преданным подписчиком „Всемирного следопыта”, Александра Беляева читал с упоением. Приятели увлекались Конан-Дойлом или Фенимором Купером, а я предпочитал Жюля Верна. Первую научно-фантастическую повесть написал в восьмом классе. Называлась „Первый гритай”. Родители моего героя умирали от зноя в жаркой пустыне, зной повлиял на их гены, и родился у них урод-уродом, большеголовый и лупоглазый. Но потом оказалось, что этот урод — талант, умница, и даже не человек, а представитель совсем нового вида, так сказать, следующего звена. И до чего он додумался? Решил уничтожить человечество, чтобы освободить землю для себе подобных — гритаев. Пришлось автору его убить…»

«В ноябре 1945 года демобилизовался, решил стать писателем. В первые месяцы после войны у многих были наивные надежды на вольности в печати. Открывались журналы, фантастику читали. Думаю, в этом сыграла роль атомная бомба. Мой приятель и соавтор по первой книжке (Г. Ясный) организовал свидание с редактором „Огонька” Алексеем Сурковым. Сурков выслушал в пол-уха, и сказал: „Давайте!”. И забыл. Но у нас уже в феврале повесть „Человек-ракета” была готова. В апреле её приняли в Детгиз, в июле она прошла по радио, в ноябре–декабре напечатана в журнале “Знание — сила”, в июле следующего года вышла отдельной книжкой, в августе, кажется, была одобрительная рецензия в „Литгазете”, а в декабре — разгромная, в газете „Культура и жизнь”, так и называлась: „Халтура под маркой фантастики”. Дело в том, что повеяли холодные ветры, вышло постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года о журналах „Звезда” и „Ленинград”, писатели снова выводились на линию огня…»

«В обойму фантастов тогда входили Казанцев, Немцов и Охотников. Самым процветающим был Немцов, самым характерным — Вадим Охотников. Охотников — профессиональный изобретатель, он и писал о том, как интересно изобретать. Его „Пути-дороги” — о том, как строили дороги, плавя грунт. Вот построили и прекрасно! Даже главный сборник Охотникова так назывался — „На грани возможного”. А сам Охотников был полный такой, больной сердцем, на машине ездил за город, чтобы писать рассказы на свежем воздухе. Помню, как он рассказывал чистосердечно: „Вызвали нас в Союз Писателей, говорят: у вас в группкоме 350 человек, неужели нет ни одного космополита? Ну, мы подумали, что человек вы молодой, инфаркта не будет, к тому же в газетах вас обругали…”»

«А Валентин Иванов был — из старой русской интеллигенции. Мать его преподавала французский. Сам — инженер-строитель и пришёл в журнал „Знание — сила” со статьями о строительстве. Был рассудительно разговорчивый, сдружился с Жигаревым, выдал повесть „По следу”. Потом была „Энергия подвластна нам”, проходила эта книга жутко трудно, в 1951 году нельзя было и полслова сказать об атомной энергии. Затем последовал „Желтый металл”. Эта книга изъята из библиотек. В ней впервые проявился, грубо говоря, шовинизм, мягче — национальный патриотизм Иванова. Идея книги была показать, что жадность заглушает всякое родство, во имя золота негодяи готовы предать и родину, и свой народ. Но получилось у Иванова так, что в компании описанных им валютчиков татары — жадюги, грузины — развратники и фанфароны, русские — просто обманутые дураки, а хуже всех жиды, эти и на сговор с фашистами пойдут. Шум подняли грузины, и книгу изъяли…»

«Что я отстаивал, став писателем? — писал мне Георгий Иосифович. — Главная мысль: человек может всё! Не я – так другой, не сегодня — так завтра. Сможет! Преодолеет любые барьеры, решит любые задачи, сотрёт любые „нельзя”». В одной статье обо мне написали: «Из числа старых авторов только Георгий Гуревич обрёл второе дыхание». Да не второе дыхание я тогда обрёл, а просто дыхание. «Всё, что из атомов» — так назывался в черновике один мой роман. И идея, горжусь, была размашистая. Всё на свете состоит из атомов, значит, всё и можно составлять из тех же атомов, только нужно расположить их в надлежащем порядке. Только и всего. Нужную научно-фантастическую смелость я проявил, а вот сюжетную не сумел. Начал писать по обычной схеме: мы изобрели, враги у нас украли, применяют во зло, изготавливают из атомов не то, что следует. Я принёс первую часть в редакцию, мое сочинение забраковали, и главный редактор Детгиза В. Г. Компанеец сказал с упреком: «Зачем же такое банальное? Напишите лучше роман об обществе будущего». — «Кто? Я?» – спросил я даже с некоторой оторопью. Тема представлялась мне чересчур уж масштабной, даже ответственной. «А кто ещё?» — возразил он, не задумываясь. Да и задумываться ему было незачем. Он же не рукопись заказывал, а только совет давал. Пиши, дескать, если хочешь, если смеешь, если сумеешь. Но я воспринял его совет всерьёз. Примерно три десятка лет у нас в СССР никаких утопий не было. Но в 1957 году вышла «Туманность Андромеды». Продолжать? Подражать? Нет, что-то своё нужно было найти в будущем. И я рад был, когда нашёл: рост! Дело в том, что Ефремов рисовал мир совершенный, идеально благоустроенный с его точки зрения, у такого мира нет причин для роста. В «Туманности Андромеды» чётко сказано об ограничениях: ограничено население, нет излишних потребностей, излишеств в пище и т. д. В науке всё нужное решено, в хозяйстве всё необходимое отмерено, героизм проявляется лишь при охране от выпадов природы, нет обязательности в движении вперёд. А я написал о растущем мире — с растущими сроками жизни.

Дальше последовала обычная процедура.

Детгиз роман забраковал, счёл непригодным для детей, неуважительным по отношению к старикам — проблема ликвидации старости. Только потом был опубликован один кусок, другой, между прочим, и «Функция Шорина» (это Георгий Иосифович намекал на свои слова о том, что моя жизнь тоже как бы отражена в этом рассказе), и сам роман вышли в другом издательстве и под другим названием: «Мы — из Солнечной системы». В эпилоге герои собираются лететь в гости к звездожителям, думают, что им придётся рассказывать там о своей жизни на Земле – третьей планете Солнечной системы. Как водится, в фантастике тема для следующей книги прячется в эпилоге. Герои летят в чужой мир. Что они там расскажут, уже описано. Но что они спросят там? Поскольку написан-то роман был, как вы помните, о росте, естественно спросить — продолжают ли расти звездожители или решили остановиться, даже вынуждены были остановиться?

Сначала я хотел следующий роман писать как продолжение предыдущего, но так не получилось. Герои вылетали из XXIII века в некое звёздное послебудущее. В результате писателю и читателю пришлось бы всё время путаться с будущим и послебудущим, постоянно помнить, которое чудо для нас — чудо, а для героев не чудо; которое должно потрясать и нас, и героев, уроженцев XXIII века. В результате отказался я от прямого продолжения, предпочёл начинать от печки, отправлять к звездам другого героя — из XX века. И написался самостоятельный роман «Приглашение в зенит».

Это роман тоже о росте. Давний спор: расти или не расти.

Теперь на встречах с читателями меня нередко спрашивают, какую я пишу фантастику — космическую, земную, биологическую, техническую, психологическую? Но это вопрос неправильно поставленный, некорректный, как говорят учёные. Фантастика, как и всякая литература, работает на потребителя, не на производителя. У производителя уменье, ограниченное специальным образованием, у потребителя — нужды или мечты. Никак нужды и мечты не укладываются в рамки одной профессии. Потребителю всё равно, которая наука обеспечит его жизненные задачи. Лишь бы обеспечила. Ему нужно, и баста. В результате ваши читательские требования и мои писательские темы вторгаются в любые науки: космические, земные, технику, физику, биологию. Голова моя требует порядка, я не могу читать о путешествиях без карты, мне обязательно нужно знать, где именно, в какой точке происходят события. Знаю, не каждому читателю нужны параметры. Достаточно факта. Вот дерево за окном. Это липа. И какая же она пышная, какая раскидистая, сколько оттенков в её щедрой зелени, сколько веток и листьев! И как же быстро они распустились: неделю назад одни голые почки торчали. Значит, в мае писался этот абзац, в первых числах, заметили? И в самом деле, любопытно: за неделю — огромнейшая крона, этакий напор жизни! А вот в ствол никакого напора, с прошлого года вырос на два–три сантиметра. Почему такая разница? И почему такая разница между деревом и животным? Вообще-то понятно: растение спешит использовать каждый тёплый день, а человек может расти и зимой. Стало быть, в принципе организм способен к стремительному росту. Человек бы вырастал за неделю, этакое облегчение родителям. Невозможно? Но почему? По какой причине? Причины интересуют меня прежде всего. И главное: причины превращения. Стабильного не люблю, ищу изменений. Увлекательно следить за всякими превращениями. Был, например, журчащий ручеек, стал Волгой. Был несмышленыш, лежал в колыбели, лепетал невразумительное, сделался взрослым человеком. Был милым младенцем, стал подлец-подлецом, а другой — гением. Почему? От генов гений? А подлец — он тоже от генов?»

Аркадий Натанович Стругацкий очень дивился дотошности Гуревича.

«Гиша, — как-то сказал он Георгию Иосифовичу, — ну, зачем вы тратите столько усилий на все эти научные рассуждения? Все равно они спорны и часто вызывают одни только возражения. Пусть герои сразу садятся на нужный аппарат и начинают действовать».

Но Георгий Иосифович не хотел так вот просто сажать героя на нужный аппарат, он хотел сам всё придумать.

В Москве, в тихом Чистом переулке, в квартире Георгия Иосифовича всегда царила особая, я бы сказал, вдумчивая атмосфера. А в холодильнике у Георгия Иосифовича, человека практически не пьющего, всегда стояла бутылка водки — для некоего Прашкевича, гостя частого, несомненного ученика.