Известный писатель Геннадий Мартович Прашкевич любезно предоставил для нашего издания заметки о встречах и дружбе с классиком научной фантастики Иваном Антоновичем Ефремовым.

Девять лет назад вышла в Москве моя книга «Теория прогресса» (2010).

Весьма активная жизнь некоего Лёньки Осянина проходит на фоне совершенно необычного, почти невероятного события — запуска на орбиту Земли первого в мире искусственного спутника. В СССР, понятно. Новая звездочка, легко скользящая по ночному небосводу — это создание рук человеческих, это прямое подтверждение придуманной Колькой теории прогресса: всё в жизни нужно делать так, к каждому делу, к каждому человеку нужно относиться так, чтобы к концу прожитого нами дня мы становились бы хоть чуть-чуть лучше.

Это не просто. Ведь описывался 1957 год.

Окружающий Лёньку (то есть меня) мир как-то мало годился для совершенствования. Гипсовые пионеры с горнами в городском парке, жестяные, потемневшие от непогоды флюгера над деревянными крышами, темные бревенчатые заборы, утренний нежный туман в огородах над бледными цветочками завязавшейся картошки, лужи на улицах, полонез Огинского, негромко доносящийся из репродуктора, фетровые шляпы, «балетки» из чёрного дерматина. А если внимательнее и дольше слушать репродуктор, то имена, имена, события. Дуайт Эйзенхауэр, Мао Цзэдун, генерал Де Голль, вторжение британских войск в Йемен, бои в Алжире, протесты против ядерного оружия…

1957 год. Книжки в библиотеке не те, что сейчас.

Конечно, Пушкин, Толстой, Тургенев — это само собой, это школьная программа. Но там же, на книжных полках, можно найти «Астробиологию» профессора Г.А. Тихова. На цветной обложке — красная пустыня, редкие растеньица, кажется, синего света, и огромная планета Земля — на фоне звёзд. Сфотографировано, понятно, на Марсе. Рядом с книжкой Тихова «Аэлита» — опять Марс. И «Звёздные корабли» – там гости уже не с Марса, с других планет. Получалось, что мир огромен, в нём много разумных существ.

Но где все эти инопланетные гости? Как с ними пообщаться?

Никаких звездных кораблей, никаких специальных учебников по астробиологии или астроботанике; снова и снова — пыльные чердаки, пропахшие самосадом, кирпичные трубы над деревянными крышами, голубое небо, ещё не расчерченное следами реактивных самолетов, ну, и — «апрелевские» пластинки с невероятным голосом Имы Сумак, «Рассказы о том, что тебя окружает», алюминиевая посуда, кровати с панцирными сетками и никелированными шарами на фигурных спинках…

Боже мой! Какая астробиология, какие звёздные корабли!

Что-то движется, конечно, не без этого. Первый полет «Ту-104», мощный атомный ледокол «Ленин», советские учёные в Антарктиде, синхрофазотрон в Дубне, но на знакомых улицах — лужи, в домах — хлипкие венские стулья, папиросы «Север», простеганные телогрейки, полувоенные кители, деревянные кадушки с солёными огурцами. В школе — уроки труда в мастерских, работа с деревом, какая тут астробиология? А ещё — двойные рамы с серой ватой между ними и вырезанными из бумаги красными и зелёными звёздочками, китайский чай в узких цветных бандерольках, резиновые калоши, — какой Марс?

Как и все, я слушал радио, прислушивался к разговорам взрослых.

Всё определено. Зимой снег, летом — жара, пух тополей, ряска на озере.

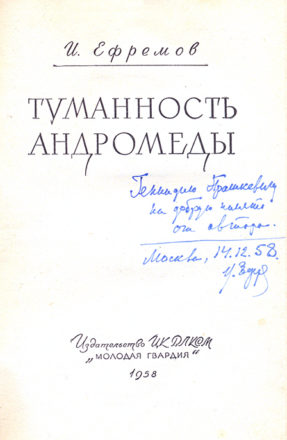

И вдруг неожиданность: в журнале «Техника — молодежи» начинает печататься роман Ефремова «Туманность Андромеды». Туманность… Какая туманность?.. Названия глав чего только стоят! «Железная звезда»… «Эпсилон Тукана»… «Легенда синих звезд»… «Симфония фа-минор цветовой тональности 4.750 мю»… «Красные волны»… «Ангелы неба»…

И вдруг неожиданность: в журнале «Техника — молодежи» начинает печататься роман Ефремова «Туманность Андромеды». Туманность… Какая туманность?.. Названия глав чего только стоят! «Железная звезда»… «Эпсилон Тукана»… «Легенда синих звезд»… «Симфония фа-минор цветовой тональности 4.750 мю»… «Красные волны»… «Ангелы неба»…

И так номер за номером.

А параллельно печатанию романа начали появляться в газетах недовольные отклики читателей, действительно не понимающих, о чём идёт речь? Какой такой эпсилон? — мы улицы не можем благоустроить. Какая симфония фа-минор, да ещё в цветовой тональности? — у нас электричество подведено не ко всем посёлкам? Отдавать детей в специальные школы, высылать преступников куда подальше? — мы это уже пытались делать, есть проблемы острее. Где, к примеру, добыть дешёвый кирпич для новой печи? Как перетащить на свой участок купленный тёс? Какие к чёрту папиросы «Казбек»? — на них денег не напасёшься, канская махорка дешевле. Рано, рано говорить о далёких звездах, сперва починим заборы у своих домов.

Но приходил следующий номер журнала, и вновь и вновь происходило чудо.

Чудо туманности, на глазах сгущающейся в яблоко будущего.

Правда, критиков было много. И это были сердитые критики. Может, и печатание романа они бы прекратили (дела земные важней), но осенью всё того же замечательного и трудного 1957 года на орбиту Земли учёными и инженерами СССР был выведен первый искусственный спутник.

«В результате большой, напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, — торжественно вещал диктор, — ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость… В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли и его полёт можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических приборов…»

То есть пока сердитые критики ворчали о необходимости ремонта дорог, кто-то (учёные, конструкторы, инженеры) занимался уже вопросами будущего. И о будущем думали писатели, тот же Ефремов.

И вот туманность сгустилась в яблоко.

«Спутник имеет форму шара диаметром пятьдесят восемь сантиметров и весом восемьдесят три и шесть десятых килограмма. На нём установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с частотой 20,005 и 42,002 мегагерц с длиной волны около 15 и 7,5 метра соответственно».

Радиосигналы… Слышите? Мегагерцы… Длина волн…

Вот вам и симфония фа-минор цветовой тональности 4.750 мю…

Впрочем, и критиков можно было понять. Ефремов писал о таком далёком, таком невероятном будущем, что говорить о нём, казалось, не имело смысла. Ну, ведь правда, какая железная звезда? Сами вдумайтесь, какие полёты к неизвестным звёздам? — мы всё ещё на маргарине живём.

Но я от любимого журнала не отрывался.

Я к тому времени хорошо знал, что Иван Антонович Ефремов не просто писатель-фантаст, выдумщик, я знал, что он — учёный, значит, знает, о чём пишет. Он известный палеонтолог, основатель одного из отделов палеонтологии — тафономии (учения о закономерностях захоронения ископаемых организмов). Как не знать, я перечитал все его книги и уже год переписывался с Ефремовым, получал от него письма, читал даже научные его статьи, и они приводили меня в восторг не меньший, чем его же фантастические рассказы. Даже в научных текстах Иван Антонович умел добиваться почти художественного эффекта.

«Плоские материки среднего мезозоя были подвержены приливным волнам. — Это я цитирую статью Ефремова “Некоторые замечания по вопросам исторического развития динозавров”. — Эти исполинские волны ходили на большом пространстве, сразу поднимая уровень воды в прибрежных лагунах, озёрах и болотах на несколько метров, сметая всё, что не было приросшим ко дну, силой своего напора. Поэтому древние четвероногие обитатели прибрежий могли жить только в затопленных лесах или на защищённом барьерными рифами берегу. Гигантские животные (зауроподы) в десятки тонн весом успешно сопротивлялись силе приливных волн, не тонули при подъемах воды и освоили новую, громадную зону обитания, где не имели конкурентов. Становится понятным развитие у зауропод больших когтей, необходимых для цепляния за грунт…»

«Чем дальше, тем страньше», — говорила Алиса в известной Стране чудес.

«Нам, к сожалению, не удалось добыть каких-либо доказательств окраски тела динозавров, всё же биологический подход к этому вопросу даёт возможность предположить, что в эпоху динозавров существовало огромное разнообразие окрасок, в известной степени аналогичное таковому у современных птиц и тропических ящериц. Зрение, ведущее чувство у зауропсид, вне всякого сомнения, обусловило появление окрасок как защитных, так и очень ярких, возможно сопряженных с различными выростами, необходимых для сигналов стадным животным…»

Нет, мы жили не в разных мирах.

«Что вы собираетесь делать летом? — спрашивал меня Иван Антонович. — Наш музей (палеонтологический, в Москве) мог бы дать вам одно поручение: посмотреть, как обстоят дела с местонахождением небольших динозавров с попугайными клювами — пситтакозавров, которое мы собирались изучать в 1953 году, но оно было затоплено высоким половодьем. Это в девяноста километрах от Мариинска, который в 150 км по железной дороге от вашей Тайги…»

Разумеется, я побывал под Мариинском на реке Кие.

«В этом году, — писал Иван Антонович годом позже, — у нас будет большая экспедиция с палеонтологическими раскопками в бассейне реки Камы. Если бы вы смогли принять в ней участие, то было бы очень полезно. Напишите начальнику этой экспедиции Чудинову Петру Константиновичу, что вы хотели бы принять участие в экспедиции в качестве рабочего. Напишите ему, что вы сможете приехать из Тайги за свой счёт, а я пришлю Вам денег на дорогу. [Чрезвычайно уместное уточнение для того времени. — Г.П.] Сделать это надо не очень откладывая, чтобы иметь вас в виду…»

Конечно, я написал. Конечно, я побывал в бассейне реки Камы.

Моя жизнь изменилась. Я теперь даже читал иначе — с пониманием.

Но хотелось большего. Всегда нам хочется большего. Самого Ивана Антоновича я увидел уже в Москве, после Очерской экспедиции. Широкоплечий, грузный, чуть картавящий. Август. В руках клетчатый платок — жарко. Поглядывает на меня с некоторым удивлением. В виде поощрения я живу прямо в Палеонтологическом музее. Под гигантским скелетом диплодока брошен спальный мешок, в соседнем зале сумеречно отсвечивают ожелезненные скелеты парейазавров, а в одной из витрин (я уже знаю) хранится знаменитый (описанный в повести «Звёздные корабли») отполированный временем череп доисторического бизона с круглым (пулевым якобы) отверстием.

Всей душой тогда я мечтал заниматься наукой.

Но вот странно. Открывая передо мной её перспективы, Ефремов каким-то совершенно непонятным образом открывал для меня литературу, будто чувствовал моё настоящее будущее, открывал её суть. Я даже писал что-то, а читал действительно много, впрочем, наверное, не всегда воспринимая главное. Ефремов и это чувствовал. Рассказывая какую-нибудь интересную историю, мог отвлечься, спросить. Ну вот, скажи, прочёл ли я «Анну Каренину»? А если прочёл, то чем там, собственно, всё закончилось? По молодости лет я отозвался о романе Льва Николаевича Толстого легкомысленно. То ли дело рассуждать о Джозефе Конраде, о Чаде Оливере, о ветрах времени, зеркалах морей, а Иван Антонович с чего-то спрашивает про семью Карениных. Странно. Вот я и ответил честно. Нормально там всё закончилось. Анна Аркадьевна бросилась под паровоз, ну, и всё такое прочее.

Иван Антонович даже остановился.

И я остановился, потому что не понимал.

Как так? О чём это он? Герои самого Ефремова летали к другим мирам, спорили с самим Пространством-Временем, устанавливали связи с совсем другими мирами, а тут какая-то Анна Аркадьевна, флигель-адъютант, лошадь. Кому это нужно? Это давно всё в прошлом. Теперь о будущем надо говорить.

«Девушка взмахнула рукой, и на указательном пальце её левой руки появился синий шарик. Из него ударил серебристый луч, ставший громадной указкой. Круглое светящееся пятнышко на конце луча останавливалось то на одной, то на другой звезде потолка. И тотчас изумрудная панель показывала неподвижное изображение, данное очень широким планом. Медленно перемещался указательный луч, и так же медленно возникали видения пустынных или населённых жизнью планет. С тягостной безотрадностью горели каменистые или песчаные пространства под красными, голубыми, фиолетовыми, жёлтыми солнцами. (Я невольно вспоминал «Астробиологию» профессора Г.А. Тихова). Иногда лучи странного свинцово-серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, насыщенные электричеством и плававшие, подобно медузам, в густой оранжевой атмосфере или океане. В мире красного солнца росли невообразимой высоты деревья со скользкой чёрной корой, тянущие к небу, словно в отчаянии, миллиарды кривых ветвей. Другие планеты были сплошь залиты тёмной водой. Громадные живые острова, то ли животные, то ли растительные, плавали повсюду, колыхая в спокойной глади бесчисленные мохнатые щупальца…»

Вот оно — истинное, вот настоящее будущее.

А Каренина? Да проходили мы в школе этот роман.

Я даже плечами пожал. Нормально там у них всё закончилась.

Но Иван Антонович не считал, что всё это в прошлом. «Вернёшься, перечитай».

Я не спорил. Конечно, перечитаю. И, вернувшись домой, срочно взял в библиотеке роман Толстого. И перелистывая страницы романа, вчитываясь теперь внимательно, сам каким-то неясным образом дошёл до той странной мысли, что Лев Николаевич этот свой «устаревший» роман написал, видимо, не столько ради страданий несчастной Анны Аркадьевны (как и Ефремов свой знаменитый роман написал не ради приключений на железной звезде), сколько ради (возможно) последней восьмой части, которую прежде, во время занятий, я как-то не замечал, почти в неё не заглядывал, принимая за что-то совсем необязательное, ненужное.

«Уже стемнело, — тревожно вчитывался я, — и на юге, куда он [Левин, один из героев толстовского романа. — Г.П.] смотрел, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния, и слышался дальний гром. Левин прислушивался к равномерно падающим с лип в саду каплям и смотрел на треугольник звёзд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звёзды исчезали, но, как только потухала молния, опять, будто брошенные какой-то меткой рукой, появлялись в тех же местах…»

Явственно я вдруг увидел это вспыхивающее и потухающее небо.

Это вспыхивающее и потухающее небо поразило меня. Как и Левина, впрочем.

«Ну, что же смущает меня? — так он думал (Левин). — Мне лично, моему сердцу открыто несомненное знание, непостижимое разумом, а я упорно хочу разумом и словами выразить его».

Знание, непостижимое разумом.

Я читал, уже понимая. Я начинал понимать.

Вот раздражённая Кити, жена Левина, сзывает к веранде детей (вот-вот хлынет дождь), а они не идут. Левин тоже раздражён, он в отчаянии от этого их постоянного непонимания? Всё смешалось не только в доме Облонских. Всё везде плохо, всё не стыкуется. И из этого тёмного, почти беспредельного отчаяния выводит Левина только очередная молния, высекающая вдруг мысль: ну, почему, почему это так? Почему нам не обнять, наконец, друг друга? Почему не жить иначе — светло и просто?

И Левин готов открыться, высказать жене эту мысль. Он идёт к Кити, он уверен, что она поймёт. А она вдруг спрашивает: «Ты ещё не ушёл?» И при свете очередной молнии Левин окончательно теряется.

Понимания нет. Опять нет никакого понимания.

Будь между ними (между думающими людьми) понимание, Кити не попросила бы его, Левина, пойти в угловую комнату и посмотреть, приготовили ли там всё для гостя? Поставили ли новый умывальник?

И снова наваливается на Левина тоска вечного непонимания.

Неужели мы (люди) навсегда одиноки, никогда не поймём друг друга?

«Так же буду сердиться на Ивана кучера, так же буду спорить, некстати высказывать свои мысли, — думает Левин. — Так же будет стоять стена между мной и другими, даже между мною и женой моей».

Вечность и непонимание. Непонимание и вечность.

Вот главное. Вот ради чего пишут о несчастной Анне Аркадьевне и о приключениях на железной звезде. Пишут — с надеждой. «Всё же жизнь моя теперь, независимо от всего, что может случиться, не только более не бессмысленна, как прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в неё!»

Сложно, не просто сказано. Пришлось самому добираться до сути.

Но, похоже, я добрался, потому что наша переписка с Иваном Антоновичем приобрела какое-то новое измерение. И я сам начал относиться к книгам иначе. Неважно, «Туманность Андромеды» была у меня в руках или «Анна Каренина».

Вряд ли Иван Антонович придавал какое-то значение этой истории, он, наверное, скоро вообще забыл о ней, но я-то знаю, я прекрасно знаю, что не только первый искусственный спутник Земли, не только «Туманность Андромеды», не только мои давние палеонтологические сезоны, не только чтение прекрасных глубоких книг изменили мою жизнь и направили её в верном направлении, но и тот совершенно замечательный вопрос Ивана Антоновича. Так что, дай Великий Космос каждому из нас своего Ефремова.

Вот как, каким образом Великий Космос дает нам своего Ефремова? Это ведь надо иметь чувствительный орган для восприятия. Природа нашего зрения поражает: мы способны воспринять в темноте отдельные кванты света. А кванты мысли? чувства, интуиции? Загадка, тайна. Одним дается от рождения. На память цитата из Николая Рубцова:

С каждой избою и тучею, с небом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь.

Благодарен Геннадию Мартовичу за необыкновенную чуткость художественного таланта, развитого ещё в юности в необыкновенном общении с великим мастером Ефремовым. Геннадий Мартович в своем Литературном клубе Дома Ученых в каждом прочтении авторами своих стихов слышит даже мельчайшие кванты необычного образа, мысли, буде они попали в читаемое.