19 июля 2018 года исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Владимировича Маяковского.

Говоря о Маяковском, прежде всего, придётся признать, что официальное советское литературоведение и равно неофициальное антисоветское основательно затушевали именно авангардную направленность творчества поэта. Разумеется, и он сам дал к этому основание разными гранями своего творческого и житейского/житийного поведения.

В подходах к анализу творчества этого «дредноута» русской и мировой поэзии недостаточно чередования чёрной и белой краски. Здесь нужно множество полутонов, сдвигов и наплывов красок. Возможно, что здесь нужен своего рода культурологический рентген, чтобы просветить все клетки художественного организма по имени Маяковский.

Попробуем воспользоваться таким аппаратом, но обведём кружочками только те клетки, которые сможем хотя бы кратко описать.

Два таких пересекающихся кружочка — это «Я» поэта и включение облика поэта в текст.

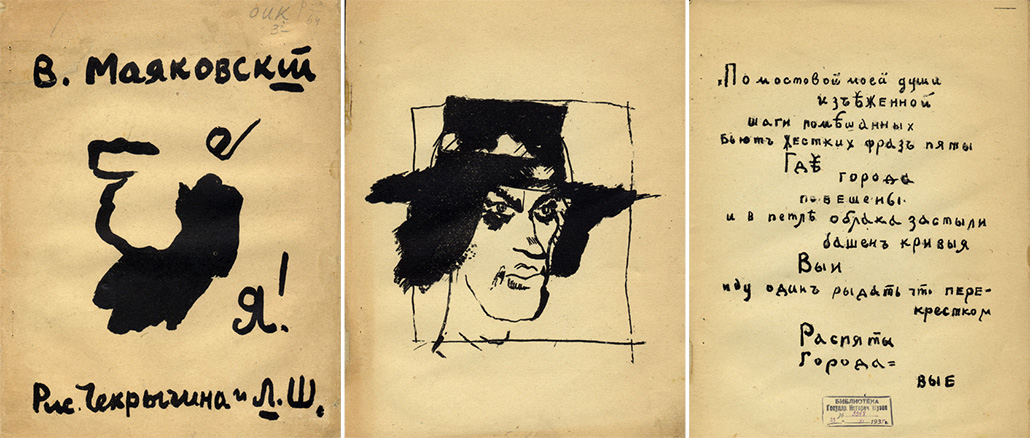

Первая книжка Маяковского называлась «Я». Маяковский делает собственное «Я» главным поэтическим объектом. Надо бы когда-нибудь посчитать, сколько раз местоимение «Я» употреблено в текстах Маяковского… Вообще эпоха модерна, конечно, сосредоточена на личности пишущего. И рядом с Маяковским, и в отдалении от него «Я» поэта всюду очень значимо. Игорь-Северянин объявляет себя эго-футуристом. «Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден», — декларирует Северянин, соединяя имя и псевдоним дефисом для пущей красоты. Совершенно замечательный якальщик Василий Каменский — близкий друг и соратник Маяковского. Хлебников своё «Я» обнаруживает на большей глубине, чем его друзья по футуризму. «Россия, будь мною, будь Хлебниковым», — он записывает, но не выкрикивает. Можно говорить об оттенках и особенностях «Я» в каждом случае.

Но, пожалуй, только Маяковскому удаётся создать такой образ поэта, в котором стихи становятся неотделимы от его личности. Ранний Маяковский — романтический поэт, искренний, пронзительный лирик. Именно это качество взламывает устоявшуюся поэтическую форму, рождает гиперболические образы. Вся мощь чувства обрушивается на слово, которое едва выдерживает невероятное напряжение. И недаром соратник, «иезуит слова» Алексей Кручёных указывает другу на эти сбои. Кручёных — ведь тоже «Я», да ещё какое — сборники и турниры в честь себя любимого! Маяковский ничего подобного себе не позволял. В этом раннем периоде Маяковский продирался к своему «Я» через одновременно отрицание и утверждение «Я». Это был ключ диалектический! Хотя, возможно, больше интуитивный ход. Но интуиция колоссальная. Она, эта интуиция познания себя, ощущалась и поэтами, и женщинами! Но нельзя сказать, чтобы сочувственно принималась. Даже близкие и восторженные бежали…

«Неужели сегодня у кого-нибудь нет ощущения, что книги поэта — сценарий, по которому он разыгрывает фильм своей жизни? Наряду с главным действующим лицом заданы собственно и прочие роли, но исполнители для них вербуются непосредственно в ходе действия, по мере требований интриги, которая предопределена до подробностей развязки включительно», — писал Роман Якобсон сразу после гибели поэта в знаменитой статье «О поколении, растратившем своих поэтов».

В то же время образ поэта в исполнении Маяковского становится перформативным.

Вообще все поэты в той или иной степени играют в поэта. Без этого, собственно, и не может быть поэта.

В эпоху модерна сама игра по-новому осознаётся.

Облик поэта в эпоху модернизма творится нарочито. Здесь эстетизм смыкается с жизнестроительными тенденциями символизма и постсимволизма. Поэты не просто создают стихи, они создают себя одновременно со стихами, они творят собственные биографии, способствуют созданию легенд о себе. Облик выступает как поэтический текст, как некая совокупность черт поэтики. Так Брюсов в чёрном сюртуке со скрещенными на груди руками как бы одномоментно представлял всё то демоническое, что он проповедовал в стихах, прозе, эссеистике. Так Бальмонт демонстрировал облик гуляки праздного, «поэта до мозга костей», некое соединение Уайльда и Эдгара По. Так Михаил Кузмин — со своим легендарным набором жилеток и скандальным поведением, перетекающим в творчество, представал воплощением российского уайльдизма. Так Северянин уже просто демонстрировал уайльдовский облик — своего рода слепок с творца «Портрета Дориана Грея». Так Бурлюк и Маяковский в цилиндрах, а Маяковский ещё и в полосатой кофте и плаще-крылатке…

Георгий Иванов в своих квазимемуарах назовёт это время эпохой переодевания. Безусловно. Но переодевание может быть разным. Оно может быть тщеславным, может быть бездарным, может быть талантливым, может быть гениальным. В ту эпоху хорошо вписывается теория всеобъемлющей театральности, «театра как такового» Николая Евреинова. Маяковский — безусловно, дитя этой эпохи. Он не мог отставать от времени, напротив, был склонен обгонять время, предельно концентрируя его в стихе, в газетной заметке, в выступлении на эстраде и уж конечно в собственном облике.

В Маяковском оказалось гениальное совпадение создателя текста и его воплотителя. Или иначе — Маяковский поставил заново вопрос о том, что такое поэзия. Собственно гениальность определяется проблематизацией существования (кого, чего). Все авангардисты этот вопрос так или иначе ставили, но Маяковский его особенно нарочито заострял. Буквально во всех формах своей деятельности.

В стихах мы можем приводить примеры бесконечно. Никто из его современников не заостряет так вопросы существования поэзии, поэтического, никто с таким отчаянием не ставит вопросы существования самого себя как поэта в рамках поэзии и поэзии в рамках самого себя.

Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,

но слово мчится, подтянув подпруги,

звенит века, и подползают поезда

лизать поэзии мозолистые руки.